Über die Unmöglichkeit eines OrchestersInterview mit Daniel Glatzel vom Andromeda Mega Express Orchestra

27.2.2019 • Sounds – Text: Ji-Hun Kim

Foto: Claudia Höhne

Es gibt international wohl kaum eine so eigenständige Band wie das Andromeda Mega Express Orchestra. Das 18-köpfige Ensemble aus Berlin steht für einen uniquen, hochkomprimierten Mix aus Jazz, Big Band-Sound, neuer Musik, Klassik, Elektronik, Soundtrack-Elementen und Avantgarde. Es spielte auf den großen Festivals der Welt und arbeitete auch schon mit The Notwist und Efterklang zusammen. Dieses Jahr veranstaltet das AMEO eine dreiteilige Konzertreihe in Berlin mit dem Titel „Neue Orchesterformen“, deren erstes Konzert diese Woche im Heimathafen stattfindet. Das Filter sprach mit dem künstlerischen Leiter, Komponisten und Saxofonisten Daniel Glatzel über den alltäglichen Wahnsinn, solch ein großes Ensemble zu organisieren, warum es in diesen Zeiten für professionelle Musiker immer schwieriger wird, Management als Selbstzweck und weshalb – trotz aller Hürden – solche Formen der Musik wichtiger sind denn je.

Fangen wir mit der Geschichte des Andromeda Mega Express Orchestra an.

Das Orchester gibt es jetzt 13 Jahre. Das Ganze hat eher zufällig in Berlin und ohne hohe Erwartungen begonnen. Einige von uns kannten sich über das Studium. Ich habe dort schnell unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Feldern kennengelernt. Wir haben uns als bunt gemischte Gruppe zusammen gefunden, mussten aber feststellen, dass die Literatur fehlt: Für so eine Konstellation gab es einfach keine Musik. Ich habe schon für kleinere Besetzungen geschrieben und so dachte ich: Probieren wir es aus! Die ersten Konzerte, Anfragen für Zusammenarbeiten, Auslandsgastspiele. So kam eins zum anderen. Die ersten Konzerte, The Notwist sind auf uns aufmerksam geworden, dann haben wir mit denen gespielt. Mit der Zeit hat sich das etabliert und irgendwer musste sich eben um Planung und Organisation kümmern. Am Ende war ich wohl am motiviertesten von allen, ein bisschen lag mir die Thematik auch. So habe ich die ganzen Jobs übernommen. Vier Alben und paar hundert Konzerte später ist das immer noch so. Im letzten Jahr gab es einen kleinen Umbruch, wir konnten uns erstmals Organisationspersonal dazu holen. Mit so einer großen Gruppe hat das immer mit Förderanträgen und Ähnlichem zu tun. Das ist schon sehr zeitintensiv.

Weil es nicht wie in der klassischen Pop-Industrie funktioniert? Es gibt Schnittmengen, aber ich stelle doch immer wieder fest, wie unterschiedlich die Branchen eigentlich funktionieren.

Die ersten paar Jahre war es sehr interessant zu verstehen, wie Abläufe funktionieren. Von Grund auf zu lernen, wie man so etwas strukturiert, damit es organisch wird und Sinn macht. Aber insgesamt ist es hart, damit über die Runden zu kommen. Es ist immer existenziell. Man arbeitet von Projekt zu Projekt. Wir sind musikalisch sehr offen und denken nicht in Kategorien. Neues zu Kreieren braucht einfach viel Zeit und Ressourcen. Das wird in der Technologie besser begriffen als in der Kunst. Ich bin kein Freund des Elfenbeinturms, mich interessiert, was in der Luft liegt. Wir sind mit 18 Musikern aber sehr viele Leute, und selbst wenn wir uns völlig kommerziell ausrichten wollten, müsste man damit sehr erfolgreich sein, damit das als Konzept klappt. Die Frage wie eine große, heterogene Gruppe von Menschen erfüllt zusammen arbeiten kann, ist aber ein wichtiges und aktuelles Thema. Diese Forschung zu unterstützen, würde sich nicht nur für uns lohnen.

Mir fällt bei euren Aufnahmen und Shows der immense Kompostionsaufwand auf. Es ist komplex, polyrhythmisch, ein Part folgt dem anderen. Trotzdem klingt es wie eine gewachsene Band. Schreibst du Partituren, oder wie funktioniert das?

Meistens schreibe ich Partituren, die aber eher als Drehbuch funktionieren. Denn ich schreibe die Stücke ja auch für die Leute, ich habe die Persönlichkeiten – wie bei einer Band – schon im Hinterkopf. Viele sind sehr lange dabei. Meistens weiß ich schon während des Schreibens, wer was kann. Das ist ein bisschen wie Rollen auf bestimmte Leute zuzuschneiden. Es macht Spaß, zu gucken, wie sich so etwas realisiert, auch von den Typen und den Klangfarben her. Dennoch gibt es in jedem Stück einen Improvisationsanteil. Spielanweisungen, die nicht so ausformuliert sind. Mit dem neuen Programm sind wir wesentlich offener. Das ist eine neue Richtung, bei der ich in den Proben teils sehr einfache Ideen eingebracht habe. Ein bisschen wie im Theater, wo man erstmal ausprobiert: Du machst das, du probierst mal das – nicht alles ist ausnotiert. Man kann sich das wie Bausteine vorstellen, mit denen dann gebastelt wird. Es geht um die Balance von Vorgabe und kreativem Spielraum. Klanglich ist es einfacher geworden.

The Notwist & Andromeda Mega Express Orchestra – Boneless | Liveaufnahme aus dem Volkstheater München, Januar 2009.

Die neue Konzertreihe, von der du gesprochen hast, nennt sich Neue Orchesterformen. Was kannst du uns darüber erzählen?

Das war Teil eines Konzepts. Häufig, wenn ich etwas schreibe, kommt das Gegenteil dessen heraus, was ich mir eigentlich vorgenommen habe. Mit dieser dreiteiligen Konzertreihe haben wir etwas gefunden, das auch diesem Ansatz gerecht werden kann. Es gibt drei verschiedene Formate. Das erste ist eine Art klassisches Konzert, allerdings mit für Orchester ungewöhnlichen Werken. Es geht um den kollektiven Arbeitsprozess. Das zweite Konzert findet am 4. September im Berghain statt. Eine audiovisuelle Show, bei der Licht und Projektionen eine Rolle spielen werden. Hier wird die Musik eher synästhetische, multidimensionale Aspekte abdecken. Etwas, das sich vom reinen Hörerlebnis emanzipiert. Im Dezember gibt es im Radialsystem dann das dritte Konzert, ein Musikfestival. Es gibt zudem die Möglichkeit für Gastkünstler, sich der Ressourcen des Orchesters zu bedienen. Sie können mit Musikern von uns zusammen arbeiten, wenn sie eine Idee für ein eigenes Stück haben. Wenn jemand schon immer mal ein Streichquartett machen wollte, kann er das da entwickeln. Um den thematischen konzeptuellen Überbau geht es weniger. Der dritte Teil ist eher ein Forum, wo Leute aus allen Richtungen zusammenkommen. Drei völlig verschiedene Konzertformate.

Wie entwickelt man mit so einer Konstellation so etwas wie musikalischen Stil? Ich kenne persönlich kaum etwas, was auch nur ansatzweise so klingt wie ihr.

Es fängt damit an, dass ich als Komponist sehr viele unterschiedliche Musiken höre und auch viele Stile mag. Das geht in alle Richtungen. Von traditioneller Musik aus Brasilien zu Field Recordings aus Afrika, gerade höre ich wieder viel Curtis Mayfield. Oder Windows 96, der macht eher so Vaporwave, hat mir jemand aus dem Orchester zugesteckt. Klassische Kompositionen aus allen möglichen Jahrhunderten. Ich kombiniere einfach gerne Elemente, die man auf ungewöhnliche Weise zusammenbringen kann. Manchmal fühlt sich das wie ein Chemielabor an, wo es immer wieder zu Explosionen kommt. Beim Kochen ist es ähnlich – ganz viele Zutaten zusammenmixen und am Ende hat man einen neuen spannenden Geschmack. Das Ausprobieren macht mir Spaß. Von Experiment zu Experiment hat sich dieser Sound herauskristallisiert.

Wäre ich Unternehmensberater, der ich nicht bin, würde ich euer Orchester als exemplarisches Beispiel für smarte Organisationsstrukturen nennen, ohne zu wissen, wie ihr im Hintergrund funktioniert. Ich finde das schon faszinierend. Ich weiß, wie schwierig es ist, in Berlin nur eine kleine Band mit vier Leuten zu haben. Es hat ja einen Grund, wieso es in Berlin so viele DJs und einzelne Produzenten gibt. Das fordert mir viel Respekt ab.

Es ist viel Aufwand. Diese existenzielle Seite für Musiker kann schwierig sein. Man muss ständig schauen, ob und wo man spielen kann, viel selber veranstalten. Ich glaube, einerseits ist es schwierig, so viele Leute zusammenzuhalten. Andererseits gibt es uns schon so lange und dadurch etabliert sich was in so einer Gruppe. Alle haben zumindest den Goodwill, dass es läuft. Wir haben früh mit Online-Kalendern, Mailling-Listen und solchen Sachen angefangen.

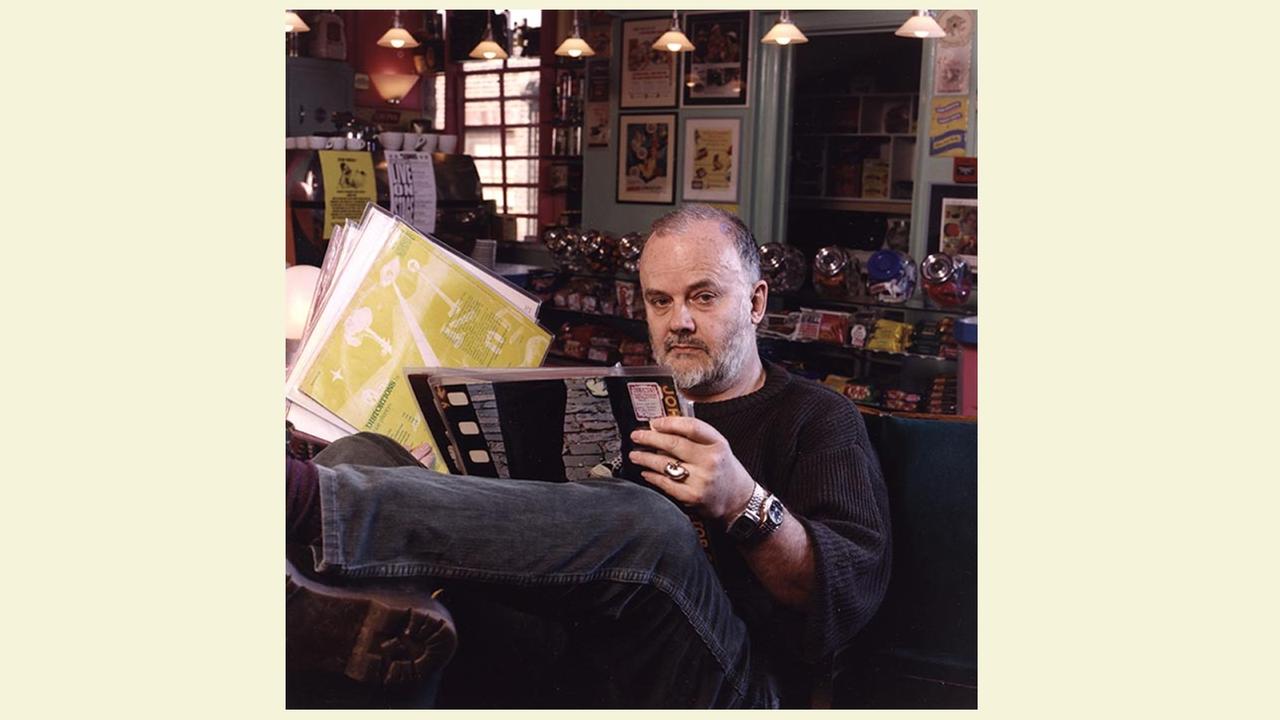

Der Komponist und künstlerische Leiter des Andromeda Mega Express Orchestra Daniel Glatzel.

Früher gab es Telefonlawinen.

Genau. Für mich als Leiter ist es immer so, dass ich am Ende zu wenig Zeit habe, Musik zu machen – das spitzt sich nach wie vor zu. Durch Social Media und die zahlreichen Plattformen, die man bedienen muss, wird der Aufwand immer umfangreicher. Und es kommt immer weniger dabei rum. Eine krasse Entwicklung, man braucht eigentlich Leute, die das für einen machen. Und dennoch wird man immer koordinieren und abstimmen müssen. Ich muss sehr darauf achten, dass die Musik nicht auf der Strecke bleibt und bin jetzt an einem Punkt, an dem ich das Orchester vielleicht aufgeben muss, um einfach mal wieder Musik machen zu können. Ein hartes Abwägen und Kämpfen für die kreativen Freiräume. Denn wenn es keine neuen Inhalte mehr gibt – und es war die letzten Jahre wirklich so, dass ich kaum zum Schreiben gekommen bin –, dann macht das irgendwann keinen Sinn mehr, wenn man nur noch alte Sachen spielt. Am Ende geht es ums Kreieren.

Du hattest von den unterschiedlichen Einflüssen und Backgrounds der Orchestermitglieder gesprochen. Was ist das für eine Mischung?

Es ist wie ein Baum, der in verschiedene Richtungen wächst und Äste abwirft. Es gibt ein Lager derer, die eher mit Jazz und Improvisation groß geworden sind. Andere spielen eher notierte Musik. Einer hat sich auf Hot Jazz spezialisiert, jemand anders ist ein Spezialist für die 60er. Einige machen vor allem freie Improvisation. Die können mit Akkordfolgen nicht so viel anfangen. Alleine hier gibt es schon viele Spezialisierungen. Dann gibt es einige, die machen Neue Musik. Andere spielen Klassik im Orchesterbereich. Unser Drummer Andi ist viel im Indiebereich unterwegs. Andere sind Chamäleons, die spielen alles Mögliche. Eine Woche mit Frauenchor und die Woche darauf mit Jimi Tenor. Ein bisschen ist jeder auf seine Art ein bunter, schräger Vogel.

Andromeda ist für dich dein Hauptprojekt?

Schon. Ich habe früher auch immer wieder mal andere Sachen gemacht. Aber das hat sich mit dem Orchester zugespitzt. Wenn es sich weiter entwickeln soll, dann braucht es jemanden, der sich darum kümmert. Für andere Projekte bleibt kaum Zeit.

Musikformen, beziehungsweise Ensembleformen, sagen ja viel über die jeweiligen Gesellschaften aus. Das klassische Orchester mit dem Dirigenten als absoluten Herrscher und klar definierten Strukturen unter ihm. Die Rockband der 50er/60er spiegelt das Bild der neuen Kleinfamilie aus derselben Zeit wider. DJs und Bedroom-Producer stehen für die Ökonomie der Freelancer. Wie hält man so einen Sack voller Flöhe zusammen?

Den gesellschaftlichen und gemeinschaftlichen Aspekt finde ich wichtig. Manchmal frage ich mich schon, was das mit der ganzen Organisation soll, wenn ich mich vielleicht auch solo verwirklichen könnte. Aber die Gemeinschaft ist erfüllend, wenn es klappt. Ein Orchester kann ein Bildnis des Himmels sein – zumindest für einige Momente die Utopie wahr werden lassen, die wir uns für das Zusammenleben unter Menschen aus Innerstem wünschen.

Foto: Sibylle Fendt

Ist es eher ein Fußballverein oder eine Patchworkfamilie?

Beides trifft zu. Einerseits gibt es uns so lange, dass enge Freundschaften entstanden sind, sogar Partnerschaften. Es gibt ein Band-internes Baby. Es ist schon wie in einer Familie, und es spielen sich auch mal Dramen ab. Diese zwischenmenschlichen Beziehungen spielen in die Musik mit rein. Aber während des Musikmachens vergisst man das völlig. Dann geht es um den Klang und das Gefühl, das man während des Spielens hat. Man wird als Orchester zu einem Körper. Offenheit und sich uneigennützig zu zeigen, braucht so ein Orchester aber auch: Teamplayer, aber zugleich Leute, die auch vortreten und charakterstark spielen können. Beim Sport gibt es bestimmt ähnliche Konstellationen und Anforderungen.

Wird viel bei Proben diskutiert? Wird das zugelassen?

Anfangs habe ich das sehr offen gelassen. Aber das wollte das Orchester selber nicht. Das führte nirgendwo hin und es hieß dann: Du musst jetzt der Chef sein.

Ab einer gewissen Größe braucht es den Chef?

Es scheint so. Es macht alle müde, wenn jeder mitbestimmen und in eine andere Richtung will. Das führt zu keinen Ergebnissen. Wir haben es manchmal probiert, Formen dafür zu finden, dann gab es mal zehn Minuten, die für Diskussionen freigeräumt wurden. Es gibt Momente, in denen jemand sagt: Mir gefällt eine Stelle nicht, weil die Elemente nicht passen. Dann renkt man wie bei einem Chiropraktiker die Stelle wieder ein und plötzlich macht es Klick und alle verstehen die Stelle wieder.

Ich persönlich habe eine Schwäche für Bandfilme. Ich finde die Dramen, die sich in Bands abspielen, immer krass, auch weil ich selber mal Erfahrungen damit gemacht habe. Es gibt ja kaum etwas, neben der Familie, das persönlich so tief geht wie eine Band. „Some Kind of Monster“ über Metallica oder der Film „Anvil“ über die gleichnamige Metalband. Kürzlich sah ich „A Head Full of Dreams“ über Coldplay. Da gibt es die Szene, wo Songwriter Chris Martin in den Proberaum kommt und zuvor diverse persönliche Songs geschrieben und vorbereitet hatte. Aber der Drummer und der Bassist sitzen da mit verschränkten Armen und sagen, dass sie das doof finden und nicht spielen. Da macht man sich als Songwriter viel Mühe, schüttet sein Herz aus und der blöde Bassist stellt sich quer. Das kann sehr frustrierend sein. Gibt es solche Momente bei euch auch?

Zuallererst gehen wir alle sehr freundlich und höflich miteinander um. Aber es kann sein, dass ich ein Stück mitbringe und die Leute erstmal ein langes Gesicht machen. Da muss man sich beweisen und zeigen, dass man das will. Es macht alle müde, wenn jeder mitbestimmen und in eine andere Richtung will. Wir haben neulich ein neues Stück geprobt, und es klang am Anfang auch noch nicht so ganz fertig. Es war bewusst offener gestaltet. Ich habe gesagt, die Musiker sollen selber die Pausen gestalten. Eine schriftliche Rückmeldung war: Das klingt nach Musikschulvorspiel. Das ist natürlich hart, wenn man so etwas zu lesen bekommt (lacht). Wir haben es immer wieder geprobt, langsam wurde es besser und kürzlich bin ich auf einer Probe noch mal richtig ins Detail gegangen. Die eine Note lauter, die andere leiser und dann ging bei der einen Person, die das zuvor so kritisiert hatte, der Schalter an. Jetzt führt sie die Melodie und hat dem Stück neues Leben eingehaucht.

Ausschnitte aus dem aktuellen Programm für die Konzertreihe Neue Orchesterformen.

Heute spricht man oft von intrinsischer Motivation. Wie verstehst du den Begriff? Ich gehe davon aus, dass sie bei jedem Einzelnen von euch groß sein muss. Wie hält man Leute so lange dabei? Welche Rolle spielt die Magie der Musik.

Wenn man das länger macht, muss einem auch etwas daran liegen. Die Musik macht viel aus. Es ist aber auch etwas sehr Familiäres geworden, etwas Vertrautes und Intimes. Gleichzeitig kann so ein großer Haufen aber auch abtörnen. Es stecken viele Ideale drin. Es gibt hohe musikalische und künstlerische Erwartungen. Zugleich ist das Projekt aber auch rebellisch. Es geht um die Widerstände und Umstände, es trotzdem zu machen.

Was sind die größten Widerstände?

Das Projekt immer wieder auf die Beine zu stellen. Zwei Drittel des Orchesters haben jetzt eine Familie. Vor sehr Jahren waren es gerade mal zwei Mitglieder. Das hat schon viel verändert. Leichter wird es dadurch nicht.

Bei vielen ist das eine Wende um 180 Grad und man erkennt Menschen nicht wieder.

Das kann passieren. Damit umzugehen ist nicht leicht. Wir haben jetzt eine GbR gegründet, damit das finanzielle Risiko nicht nur auf einer Person lastet und unser professioneller Anspruch eine klarere Form findet.

Braucht man für so etwas einen Manager?

Wir haben jetzt endlich einen Produktionsleiter, der sich um solche Sachen kümmert. Wir hatten eine Art interne Arbeitsgruppe, die sich damit auseinander gesetzt hat. Jetzt haben wir einen, der sich aktiver um die Akquise kümmert, damit ich entlastet werde.

Dann werden innerhalb des Orchesters Kompentenzbereiche wie das Booking verteilt?

So haben wir es erst probiert. Hat teilweise gut geklappt, sogar erfolgreicher als mit Agenturen, aber als längerfristige Struktur war das nicht am Leben zu halten. 2019 ist es recht dramatisch, weil wir keine Basisförderung bekommen haben mit dem Argument, wir seien eigentlich zu erfolgreich. Für die Reihe Orchesterformen haben wir eine Projektförderung bekommen, da hat sich die Jury gedacht: Ihr habt doch schon genug. Es wurde uns empfohlen, Projektmittel für die Basisförderung zu verwenden. Das ist weder legal, noch umsetzbar. Unsere Projektmittel sind bereits an der Unterkante der Honorarrichtlinien. Es gibt keinen Spielraum. Hätte die Jury in die Finanzpläne geschaut, wäre ihr das aufgefallen.

Um was für Beträge geht es da eigentlich?

Das wird ja publik gemacht. An Basisförderung haben wir im letzten Jahr 45.000 Euro bekommen. Dieses Jahr sind es 0 Euro. Was wir uns aufgebaut haben, können wir uns nun nicht mehr leisten und auch nicht innerhalb kurzer Zeit wieder zum Alten umbauen. Wir haben uns umstrukturiert, da wir eines der wenigen Großensembles sind, die wirklich regelmäßig und langfristig zusammen arbeiten. Wir konnten das Orchester immer nur mit großem Einsatz und Mühe aufrecht erhalten, wurden durch die Basisförderung endlich gestützt und sind nun eigentlich gebrochen. Wir versuchen die Löcher zu stopfen, aber im Prinzip stellt sich mir als Leiter jede Woche die Frage wie und ob es weitergehen kann. Das Arbeitspensum ist nicht gesund.

Macht man sich von solchen Fördersystem zu abhängig?

Ja, und das ist kein gutes Gefühl. Vielleicht merkt man das auch erst spät weil man an Qualität und Verantwortung glaubt, aber letztendlich entscheidet man es selbst.

Spitzt sich die Situation für Musiker generell gerade zu?

Das fühlt sich schon so an. Selbst bekannte und kleinere Gruppen als wir berichten von denselben Problemen. Wir werden auch alle älter und haben Familien. Berlin ist heute viel teurer als noch vor zehn Jahren.

Auszug aus dem Konzert in der Elbphilharmonie, August 2017.

Man braucht selber auch einfach mehr Geld. Wir sind einfach keine 24 mehr.

Wenn man Förderung bekommt, kann man damit theoretisch gut arbeiten. Man hat Mittel, das alles ein bisschen zu promoten, zu proben und das ist auch alles notwendig, wenn man eine gewisse Professionalität hat. Auf der anderen Seite gibt es starke Richtlinien. Man muss das alles einzeln abrechnen, engagiert Leute für Projekte, das verändert vieles. Man wird Chef, muss delegieren. Wenn das aber immer nur projektweise funktioniert, muss man immer wieder neue Leute einarbeiten. 2016 hatten wir zwei größere geförderte Projekte – das war dann wieder fast zu viel. Es sind viele unerwartete Dinge passiert, und mit diesem Workload muss man auch erst klarkommen. 2017 wollte ich ein bisschen ruhiger machen. Man muss ja auch stetig neue Anträge schreiben, denn die Erfolgsquote ist selbst bei etablierten Ensembles nicht hoch. Es gab dann keine Auftrittsförderungen in dem Jahr. Am Ende konnten wir dennoch einige größere Konzerte spielen. Das passiert aber eher selten. Als Erkenntnis war es aber interessant, nicht total abhängig zu sein. Eigentlich sind wir ja independent, und ich möchte das auch in der Musik anlegen. Die Leute im Fördersystem und der Kulturpolitik verfolgen auch teils ganz andere Ziele als wir.

Im universitären Sektor ist es ja mittlerweile auch so, dass Professuren auf Basis der potentiellen Drittmittelakquise vergeben werden. Es geht auch dort immer weniger um Inhalte. DJs ist die Pflege ihres Instagram-Accounts wichtiger geworden als das Produzieren eigener Musik. Wo glaubst du: Gibt es für Ensembleformen wie eurer Möglichkeiten, die Situation zu verbessern?

Es gibt eine Menge Leute, die durchblicken und die richtigen Dinge einfordern. Wenn es aber Förderungen gibt, die immer zu wenig sind, das bringt ja auch nichts. Das ist dann eine Unterstützung der Selbstausbeutung und am Ende heißt es wieder: Guckt doch, ihr werdet doch gefördert. Das ist doch subventioniert.

Wer sagt so was?

Es gibt diese ganzen Richtlinien. Wir haben schon einige Fördergelder bekommen und jedes Mal gibt es diesen Mittelabruf, da muss ich genau Bescheid sagen, was ich die nächsten acht Wochen an Geldern ausgeben möchte. Ein unglaublich bürokratischer Aufwand, das alles genau zu dokumentieren und zu planen mit so unkonstanten Zuständen.

Am Ende ist das doch wie ALG bekommen. Da muss man auch immer genau dokumentieren, was man getan hat, damit die Bezüge nicht gekürzt werden. Mich persönlich haben solche Förderanträge ja immer fertig gemacht. Das fühlte sich von Beginn an antikreativ und einschüchternd an. Wieso gibt man nicht einfach Geld und die Geförderten sollen entscheiden, was sie damit machen?

Gerade bei denen, die sich schon bewährt haben. Ich sehe das bei anderen Ensembles auch. Da gibt es genügend Auflagen und am Ende kommt noch mal der Bundesrechnungshof und sagt: Wir gucken uns das noch mal genauer an. Da muss alles auf den Cent offengelegt und nachgewiesen werden, sonst gibt es eben keine Förderungen mehr. Die Abrechnungen hat das Förderinstrument bei Abgabe schon geprüft, Nachzahlungen können trotzdem noch entstehen. Vielleicht ist mal wirklich einer vor zehn Jahren mit so einer Förderung übern Berg und hat sich aus dem Staub gemacht. Aber das kann nicht für alle gelten, Kunst darf nicht derart bestraft werden. Wenn Jurys das Gefühl haben, bei denen läuft es schon, dann wird die Basisförderung gerne gekürzt. Wenn die aber plötzlich weg ist, dann läuft es eben gar nicht mehr und man ist nur noch damit beschäftigt, überall bestehende Löcher zu stopfen. Es ist kompliziert und ich weiß nicht, was die Antwort darauf ist. Aber ich weiß, ich muss Musik machen. Das ist der Ursprung von allem, die Kreativität und die Musik. Der Hauptgrund, wieso ich das mache. Wenn die Musik immer zu kurz kommt, dann erstickt man einfach. Und wenn das durch ein System abgetötet wird, muss man Stopp sagen. Dann gibt es vielleicht einen anderen Weg.

Du meintest, man könne den kommerziellen Weg einschlagen. Aber das geht ja irgendwie auch nicht.

Es ist schwierig, sich zu verstellen. Beim Musikschreiben kommt ja etwas raus, das raus möchte. Und das kann ich nicht kontrollieren und gewaltsam in eine Form bringen. Aber Einfachheit und Unmittelbarkeit können eine viel direktere Kommunikation zulassen. Es muss nicht immer hyperkomplex sein. Mir ist es gerade ein Bedürfnis mich einfacher auszudrücken. Ob das kommerziellen Erfolg hat und mit dem Orchester kompatibel ist, wird sich herausstellen.